現場で迷わず、同じ品質で、ムダなく作業できるようにするには、情報が不足しない作業指示書が欠かせません。

この記事では、製造・建設・倉庫などの現場で使いやすい実務直結のエクセルテンプレートを無料提供、必須項目や書き方手順、番号管理・承認フローなど運用のコツまで解説します。

監修は生産管理支援やISO9001運用の現場経験を持つ編集部メンバーが行い、作成・配布はダウンロード実績のある当サイト編集部が担当しています。

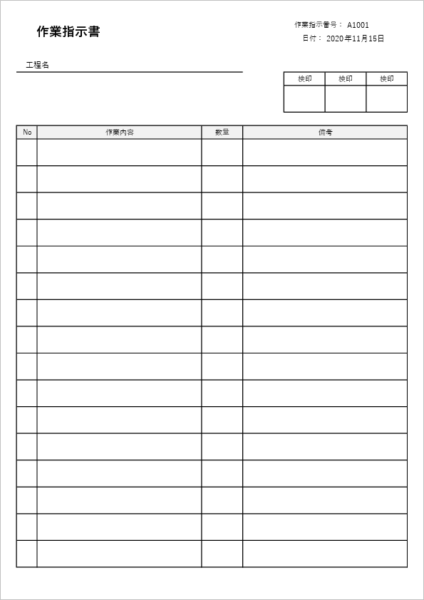

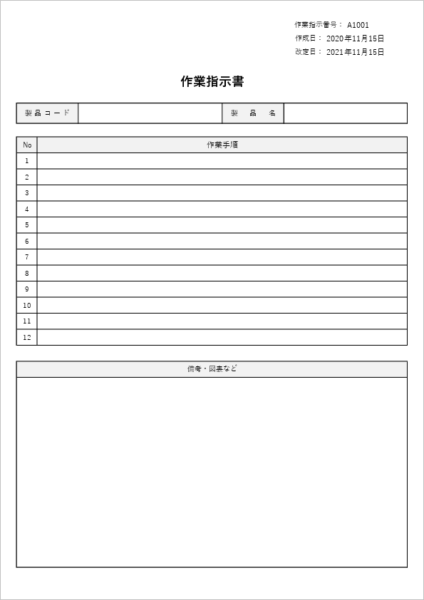

作業指示書テンプレート(無料DL)

作業指示書は、会社によって内容が異なるので、自社で考えている作業指示書に近いパターンを探してそれを基に修正するのが効率的です。

標準型(多くの製造現場で汎用的に使いやすい基本フォーマット)

設備・段取り重視型(段取り時間や治具・安全チェックを強化)

トレーサビリティ強化型(製番・ロット・バーコード・改訂履歴を拡充)

ファイル形式はExcel(xlsx)です。スプレッドシートでも利用できます。社内の規定や工程に合わせて項目を追加・削除してお使いください。

作業指示書とは|指図書との違い

- 作業指示書は、生産計画や手配結果に基づき作業者へ具体的な作業内容・条件・期限を伝える文書です。

- 指図書は購買や外注向けの発注指示で使われることが多く、社内現場の工程指示に重きを置くのが作業指示書です。

- 現品票やBOM、作業手順書、検査記録と連携し、在庫引当や進捗・工数のデータ化に役立ちます。

作業指示書の必須項目

- 指示番号(製番)と発行日、改訂番号・改訂履歴

- 品目コード・品名、図番、BOM版数

- 工程名・設備No・治具・段取り条件

- 数量(良品目標)、ロット、納期、タクト

- 作業内容の要点(安全上の注意・特採条件など)

- 検査・品質要件(規格値、測定頻度、合否判定)

- 必要資材・工具、事前準備、作業手順書リンク

- 作業者・確認者・承認者(サイン欄)

- バーコード/QR(指示番号・製番・品目コード)

作業指示書の書き方手順

作業指示書は、以下のような手順で書くとスムーズです。

- 対象を決める

生産計画を確認して、どの製品(製番やロット)を、いつまでに作業するのかを確定します。 - 必要な情報を整理する

BOM(部品表)や図面、作業手順書を見ながら、どの工程で、どの設備や治具を使うかを決めます。 - 品質条件を記載する

規格値や検査方法、検査のタイミング(測定頻度)を明記して、誰が見ても同じ基準で判断できるようにします。 - 安全・衛生の注意点を冒頭に入れる

作業前に必ず確認すべき安全ルールや衛生上の注意点を、最初に分かりやすく書きます。 - 作業内容を分かりやすく書く

作業手順はなるべく短く簡潔にまとめ、写真や図を入れて誤解を防ぎます。 - 管理情報を忘れずに

指示番号や改訂履歴、承認フローなどを明記して、後から追跡や修正ができるようにします。 - 識別しやすくする

バーコードやQRコードを付与し、現場でスキャンして読み取れるようにすると効率的です。

現場運用のポイント(番号管理・承認・改訂)

作業指示書は発行した後の管理ルールがとても重要です。番号の付け方や承認の流れ、改訂の扱いを曖昧にすると、誤った指示や古い文書を利用してしまったりして、現場の混乱や品質トラブルを招きます。

ここでは、現場で確実に運用するための基本的なポイントをまとめます。

番号管理と発行ロジック

- 指示番号は製番+工程+連番など、一意になる体系にして重複を防ぎます。

- 外注・内作やラインごとに枝番を付けると、検索や照合がしやすくなります。

- 番号ルールを決めて社内で統一しておくと、誰が見ても分かりやすいです。

承認フロー

- 基本は作成 → 確認(工程責任者) → 承認(生産管理担当)の三段階です。

- 緊急時には事後承認ができるように、例外ルールを事前に決めておきます。

- 承認のサイン欄を設けると、誰が責任を持ったのかが明確になります。

改訂管理

- 改訂する際は変更点・理由・影響範囲を記録し、履歴を残します。

- 旧版が混ざらないように、古い指示書には使用禁止スタンプを押して回収します。

- 最新版を現場に素早く展開する仕組みを整えておくと安心です。

カスタマイズ例(業種別の使い分け)

作業指示書は業種や現場の特性によって必要な情報が異なります。

そのまま使うよりも自社の業務に合わせてカスタマイズすることで、より効率的に運用できます。以下では、代表的な業種ごとのカスタマイズ例を紹介します。

製造業での工夫

- 治具や条件をチェックボックス形式にして、記入漏れや確認漏れを防ぎます。

- 検査項目は規格票と同じ順序に並べると、作業者が迷わず確認できます。

- 写真やイラストを補足すると、作業のイメージがより伝わりやすくなります。

建設・設備工事での工夫

- 現場の安全を守るため、作業場所・立入許可・リスクアセスメントを冒頭に記載します。

- 写真添付欄やKYシート(危険予知活動シート)へのリンクを設け、現場で共有しやすくします。

- 天候や周辺環境の記録欄を追加すると、後日のトラブル防止にも役立ちます。

倉庫・物流での工夫

- ピッキングロケーションや数量、出荷期限を太字や色分けで強調し、見落としを防ぎます。

- 誤品を防ぐためにダブルスキャン欄を追加し、確認作業を徹底します。

- 配送先や便ごとに仕分けられるチェック欄を設けると、作業効率が向上します。

電子化・自動化のヒント(QR・バーコード・集計)

作業指示書を電子化・自動化すると、情報の伝達スピードや正確性が大きく向上します。紙のやり取りでは発生しがちな入力ミスや更新漏れを防ぎ、現場の進捗管理もリアルタイムで行えます。

ここでは代表的な活用方法を紹介します。

- QRコードやバーコードで識別

指示番号や品目コードをQR化すると、スキャンで瞬時に呼び出せるため、読取りミスや入力間違いを削減できます。 - 作業実績の入力欄を設ける

作業完了時に工数や不良数を入力できるようにすると、日報や実績管理と自動的に連携できます。 - スプレッドシートと連動

データをクラウドで共有し、進捗ボードやガントチャートに自動反映させれば、管理者も現場もリアルタイムで状況を把握できます。

よくある質問(FAQ)

作業指示書テンプレートはExcel以外の形式でも利用できますか?

はい。基本はExcel形式ですが、Googleスプレッドシートに変換して使うこともできます。社内の運用環境に合わせてご利用ください。

作業指示書と作業手順書の違いは何ですか?

作業指示書は「何を・いつまでに・どの条件で行うか」を伝える文書です。一方で作業手順書は「具体的なやり方」を説明するものです。両方を組み合わせて活用すると、誤作業防止に効果的です。

作業指示書の必須項目は何がありますか?

基本的には、指示番号、品目・数量、工程、納期、作業条件、安全上の注意、品質検査の方法、承認欄などが必須項目です。自社のルールに合わせて追加してください。

旧版の作業指示書が現場に残ってしまうのを防ぐ方法はありますか?

改訂管理を徹底することが重要です。旧版には使用禁止スタンプを押し回収する、最新版にバーコードを付与して確認するなどの方法があります。

作業指示書の電子化にはどのようなメリットがありますか?

QRコードやバーコードを活用することで読取りミスを減らせるほか、進捗や工数をリアルタイムで集計できます。クラウド連携すれば管理者も現場も最新情報を共有できます。