出欠確認の案内文は、相手に配慮しつつ確実な返信を得るためのビジネス文書です。

本ページでは「出欠の確認 文例」と「出欠確認 書き方」、さらに「参加不参加を問う文章」の具体表現を、実務経験に基づいて解説します。

※名簿作成や回収のための表形式(一覧・チェック欄中心)は別ページで提供しています。

このページの範囲

・目的:文面作成に使える「出欠の確認 文例」と「出欠確認の書き方」

・対象:セミナー/研修/懇親会などのお知らせ文+出欠の依頼

・除外:参加者名簿・チェック欄メインの「出欠表」「出欠確認表」は下記へ

・目的:文面作成に使える「出欠の確認 文例」と「出欠確認の書き方」

・対象:セミナー/研修/懇親会などのお知らせ文+出欠の依頼

・除外:参加者名簿・チェック欄メインの「出欠表」「出欠確認表」は下記へ

【実務経験コメント】

返信率が伸びないときは、「出欠(○/✔)」の操作を最小化し、提出期限の明示・強調を徹底するのが有効でした。FAXや紙ベースでも「○をつけるだけ」で回収が改善します。

返信率が伸びないときは、「出欠(○/✔)」の操作を最小化し、提出期限の明示・強調を徹底するのが有効でした。FAXや紙ベースでも「○をつけるだけ」で回収が改善します。

出欠の確認 文例(シーン別ですぐ使える定型)

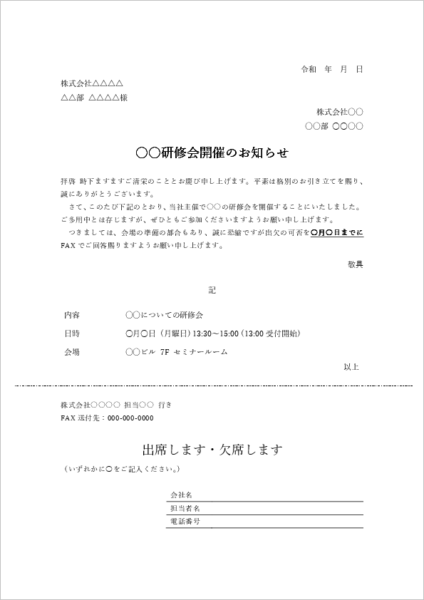

お知らせ文の下部に「出席/欠席」を設けた文例付きのWordテンプレートです。FAX・紙での返信を想定しています。

研修会のお知らせ(文例+テンプレート)

企業宛に研修会の案内を送る形式。文末に「出席/欠席」の選択欄を設けます。

研修会の終了後には研修報告書を提出します。テンプレートは以下を参照してください。

研修報告書の書き方とコツ

カスタマイズ例(研修会のお知らせ)

・「出席(対面/オンライン)」「欠席」など選択肢を細分化

・所属部署・電話番号などの返信欄を追加して参加者管理をしやすく

・研修後の「報告書提出の有無」欄をチェック形式で追加

・「持ち物」や「資料ダウンロードURL」など補足情報を記載

・提出締切日を赤字・太字で強調して記入漏れを防止

・「出席(対面/オンライン)」「欠席」など選択肢を細分化

・所属部署・電話番号などの返信欄を追加して参加者管理をしやすく

・研修後の「報告書提出の有無」欄をチェック形式で追加

・「持ち物」や「資料ダウンロードURL」など補足情報を記載

・提出締切日を赤字・太字で強調して記入漏れを防止

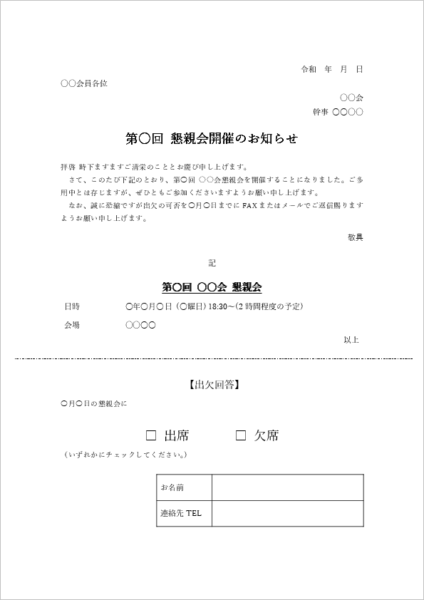

懇親会のお知らせ(文例+テンプレート)

社内外の懇親会で使える出欠確認付きの案内文。定例会にも対応します。

カスタマイズ例(懇親会のお知らせ)

・アレルギーや食事希望を記入できる自由記入欄を追加

・家族参加や同伴者の人数を確認できる欄を追加

・二次会の出欠欄を分けて記入してもらえるように変更

・服装指定がある場合は「ドレスコード」欄を明記

・集合場所の地図リンクやQRコードを添えて視覚的にわかりやすく

・アレルギーや食事希望を記入できる自由記入欄を追加

・家族参加や同伴者の人数を確認できる欄を追加

・二次会の出欠欄を分けて記入してもらえるように変更

・服装指定がある場合は「ドレスコード」欄を明記

・集合場所の地図リンクやQRコードを添えて視覚的にわかりやすく

参加不参加を問う文章(言い回しのコツとNG例)

- 依頼の明確化:

「ご出席・ご欠席のいずれかに○をご記入のうえ、○月○日(火)までにご返信ください。」 - 相手配慮:

「ご多用のところ恐れ入りますが、準備の都合上、返信期限の厳守にご協力ください。」 - 選択肢の明瞭化:

「出席(対面/オンライン)/欠席」など迷わない表記に。 - NG例:

「お時間があれば」など曖昧表現だけで締切や依頼が不明確。

出欠確認の書き方(構成と注意点)

- 冒頭の挨拶→行事の趣旨→日時・場所→費用・持ち物→出欠依頼と締切→返信方法→問い合わせ先

- 返信方法(FAX・郵送・持参・メールなど)を明確に記載

- 簡単に記入できる回答形式(○や✔)にする

- 誰の回答か分かるよう、氏名・部署の記入欄を用意

- 提出期限を強調(太字・赤字・目立つ配置)

実務経験コメント

返信用紙は「迷わず1分で書ける」設計が最重要。余白や文字サイズも調整し、確認事項を3~5点に絞ると回収率が安定します。

返信用紙は「迷わず1分で書ける」設計が最重要。余白や文字サイズも調整し、確認事項を3~5点に絞ると回収率が安定します。

よくあるミスと注意点

・返信期限の明記漏れで期限超過が頻発

・「出席/欠席」の選択が曖昧で○の意味が不明

・返信方法(FAX・郵送・持参・メールなど)の指定なし

・社名・部署・氏名欄なしで回答者不明

・「出席/欠席」の選択が曖昧で○の意味が不明

・返信方法(FAX・郵送・持参・メールなど)の指定なし

・社名・部署・氏名欄なしで回答者不明

FAQ|出欠確認に関するよくある質問

出欠確認文の書き出しはどうすればいいですか?

「お世話になっております」など丁寧な挨拶で始め、行事案内と出欠依頼につなげましょう。

返信してもらいやすいフォーマットは?

選択肢に○をつけるだけの形式や、チェックボックス方式が効果的です。

メールで出欠確認しても大丈夫?

可能です。相手に合わせて、FAX・郵送・メールなど適切な方法を選びましょう。

締切を守ってもらうには?

「○月○日(火)厳守でご返信ください」など、明確かつ強調された締切表現が効果的です。

まとめ|出欠確認のお知らせ文は丁寧さとわかりやすさが重要

出欠確認のお知らせは、相手に配慮した文面と、簡単に返信できる形式にすることが大切です。

テンプレートを活用しつつ、行事の内容に応じて返信欄をカスタマイズすることで、返信率や回収精度が大きく変わります。本ページで紹介した文例を参考に、目的に合った出欠確認文書を作成してみてください。