在職証明書は、保育園の入園申請や転職時など、公的・私的な場面で求められる大切な書類です。

本記事では、中小企業の労務支援に10年以上携わってきた実務者の視点から、会社への依頼方法や文例、封筒の準備、ダウンロードできるテンプレートを詳しく解説しています。退職後の依頼やアルバイトの場合にも対応できるように、多様なケースに基づいてわかりやすく整理しました。

退職証明書については以下で紹介しています。

実際に前職へ在職証明書を依頼した際、返信用封筒の切手不足で戻ってきたことがありました。封筒のサイズと重さに注意することが大切です。

在職証明書(就労証明書)発行のお願い方法&例文

在職証明書の発行は、総務や事務関係の仕事をしている人に問い合わせます。在職中であれば担当者に直接聞けばいいのですが、退職している場合には電話や文書で行います。

前の会社には電話したくないという方もいると思いますが、その場合は、何の目的で使用して、何枚必要かをメールや文書で通知すれば対応してもらえます。特に提出期限を忘れずに記載しましょう。

以下では、文書で連絡する場合の例文を紹介します。

〇〇部 [担当者名] 様

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。○年○月まで貴社に在籍していた○○○○です。在職中は公私にわたりお世話になりましたことを厚く御礼申し上げます。

早速ですが、再就職のため在職証明書が必要となりました。ご多忙のところ大変恐縮ですが、以下の項目で在職証明書を発行して頂きたくお願い申し上げます。

なお提出期限がありますので○月○日までにご返送いただければ幸いです。

まずは、略儀ながら書中をもちましてお願い申し上げます。

1. 雇用期間

2. 仕事内容・役職

3. 勤務形態

4. 給与総支給額

氏名

住所

電話番号

〇〇部 [担当者名] 様

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。○年○月まで貴社に在籍していた○○○○です。在職中は公私にわたりお世話になりましたことを厚く御礼申し上げます。

早速ですが、再就職のため在職証明書が必要となりました。ご多忙のところ大変恐縮ですが、同封の書類にご記入ご捺印頂き、同封の返信用封筒でご返送下さいますようお願い申し上げます。

なお提出期限がありますので○月○日までにご返送いただければ幸いです。

まずは、略儀ながら書中をもちましてお願い申し上げます。

氏名

住所

電話番号

・書類をお願いする文面が敬語として不自然

・提出期限を書かずに依頼してしまい対応が遅れる

・封筒に自分の氏名を「○○様」としてしまう(←「行」「宛」が正解)

在職証明書を依頼する時の封筒と宛名の書き方

在職証明書を郵送で依頼して会社に書いてもらいたい場合の封筒は以下のように準備します。

郵送での依頼に必要なもの

- 郵送用封筒

- 依頼の文書

- 返信用封筒

発行のお願い文書と返信用封筒を送るための封筒です。封筒のサイズは、一般的な手紙の送付に使う長形3号封筒でOKです。文書と返信用封筒を折って封入します。

切手の料金は、25g以内なら110円です。(※通常の文書なら1~2枚なら25g以内)重さがわからず心配な場合は、郵便局に直接持ち込んで測ってもらうか、140円分(50g以内)の切手を貼っておけば間違いありません。

在職証明書などを発行してもらうための依頼の文書が必要です。書き方については、在職証明書(就労証明書)の会社への発行依頼を参考にしてください。

A4用紙など大きい場合は、文書を3つ折りにして郵送用封筒に入れます。

書類を返送してもらう場合は、返信用封筒を同封するのがマナーです。返信用封筒には、宛先(自分の住所、氏名)を書いて切手(84円)も貼っておきます。自分の氏名には、様ではなく「行」「宛」などを敬称にしておきます。

在職証明書を郵送する封筒には、担当者個人あてなら「【担当者名】様」、会社や部署宛なら「【会社名】御中」とします。ただし、返信用封筒を同封する場合、差出人には「○○行」「○○宛」とします。

雇用形態別の在職証明書依頼

在職証明書は正社員だけでなく、アルバイトやパート、派遣でも依頼できます。ただし企業ごとに対応が異なるため、雇用形態ごとの注意点を知っておいてください。

アルバイト・パートが依頼する場合

アルバイトやパートでも在籍の事実を証明できる場合があります。勤務日数や時間帯を記載してもらえるかを事前に確認しましょう。

派遣社員が依頼する場合

派遣社員の場合は、派遣先ではなく派遣会社に依頼します。派遣契約期間が終了している場合は発行されないケースもあるため、目的を伝えて相談しましょう。

正社員の在職証明書依頼

正社員の場合は依頼しやすいですが、給与などセンシティブな情報を含めるかは会社規定によります。必要項目を指定して依頼すると確実です。

在職証明書と就労証明書・勤務証明書の違い

「在職証明書」「就労証明書」「勤務証明書」は呼び方の違いで内容はほぼ同じですが、提出先によって指定される名称が異なる場合があります。

| 名称 | 主な用途 | 記載内容 | 発行義務 | 提出先の例 |

|---|---|---|---|---|

| 在職証明書 | 在職中または過去の在籍を証明するため | 雇用期間、勤務形態、役職、勤務地など | 義務なし(会社の任意) | 転職先、金融機関、住宅ローン審査など |

| 就労証明書 | 働いている実態を証明するため | 勤務日数、勤務時間、雇用形態、雇用期間など | 自治体指定の様式がある場合は対応必要 | 保育園・幼稚園の入園申請、自治体手続き |

| 勤務証明書 | 勤務の事実を証明するため | 雇用期間、職種、職務内容、勤務形態など | 義務なし(会社の任意) | ビザ申請、各種資格試験の受験申請、官公庁手続き |

就労証明書を会社に依頼する方法

保育園の入園申請などでよく求められるのが就労証明書です。役所指定の様式がある場合は、そのフォーマットを会社に記入してもらいます。

勤務証明書の依頼文テンプレート

勤務証明書を依頼する場合も基本は在職証明書と同じです。勤務期間・勤務時間・職務内容などを明確に記載してもらうよう依頼します。

会社が発行してくれない場合の対応

在職証明書は発行義務がないため、会社によっては、まれに断られることがあります。その際の代替手段を把握しておきましょう。

自分で作成した証明書を提出し、会社に署名・押印を依頼する方法です。基本項目を空欄にして依頼文と一緒に送付するとスムーズです。

代替できる書類(退職証明書など)

在職証明書を発行してもらえない場合、退職証明書や給与明細で代用できる場合があります。提出先に代替可能か必ず確認してください。

在職証明書テンプレート(エクセル)

以下ではエクセルで作成した在職証明書テンプレートを無料でダウンロードできます。ダウンロードページボタンをクリックし、移動先ページ下部のダウンロードボタンから入手してください。

ユーザー登録やアンケートなどの手間はありませんので是非ダウンロードして利用してください。

・部署名・社員番号の欄を追加して社内照合を簡単に

・会社ロゴを左上に配置して自社仕様に変更

・日付形式を和暦に統一し、提出先の指定に対応

・勤務形態(常勤/非常勤)を選択式に変更

在職証明書テンプレート(ワード)

ワードで作成した在職証明書テンプレートです。

・社印欄のサイズを拡大し電子印影に対応

・発行責任者の部署名・役職を追記

・退職済みの方向けに「在籍期間」の表現を変更

・改行位置を調整して印刷時のズレを修正

・指定されたフォーマットに合わせた項目名への変更例付き

・宛名や提出先名称を記入できる空欄を追加

・備考欄を追加して特記事項の入力に対応

・フォントや文字サイズを提出先のガイドラインに合わせて統一

在職証明書とは

在職証明書とは、「会社に在職している」もしくは「過去に在職していた」ことを証明するために会社が発行する書類です。

在職証明書は、法的に決まった名称や決まった書式というのはありません。そのため、会社によっては、在籍証明書、就労証明書、勤務証明書といったさまざまな呼び方をし、記載する項目もさまざまです。

在職証明書はいつ必要?

在籍証明書を求められるのは、以下のような場合です。

転職先の会社から求められる

公営住宅への入居時

この他にも、外国人労働者のビザ申請、賃貸契約、住宅ローンの申請などにも在職証明書を提出する場合があります。

在職証明書の期限

在職証明書には発行後、特に有効期間というものはありません。在職の有無を確認するためには、「雇用期間」という項目があるのでそこで判断できます。

また、提出を求めている相手先が在職証明書の有効期限を定めている場合もあります。例えば、外国人の短期滞在ビザ申請では3か月以内と有効期限が設定されているので注意が必要です。

在職証明書の書き方(書式・例文)

在職証明書に法的に決まった項目はありませんが、以下のような項目を記載することが一般的です。また、提出先が提出するフォーマットや記載する項目を指定することがあります。

また、在職証明書を依頼するときに、依頼者が自分で記載して欲しい項目を指定することも可能です。

性別

生年月日

住所

採用年月日

雇用期間

雇用形態

仕事内容・役職など

勤務形態

勤務日数・就労時間

勤務地

給与総支給額・月ごとの給与

発行日

会社名

会社所在地

代表者名

会社印

電話番号

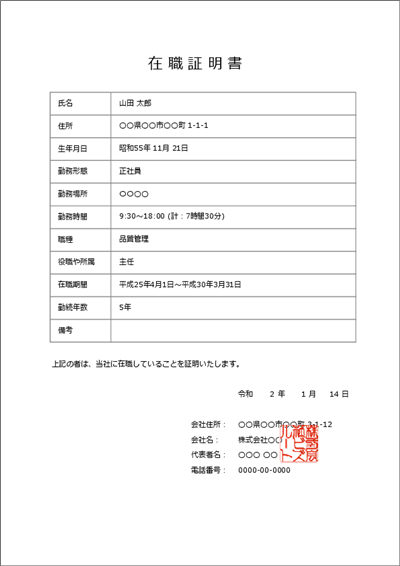

フォーマットの例

在職証明書のフォーマット例です。「在職証明書」というタイトルに各項目ごとに、在職していた時の期間や勤務形態、役職、職種などを記載します。最後に日付と、会社名、代表者名、会社印を押印します。

在職証明書に関するQ&A

ここでは、在職証明書に関するよくある疑問についてQ&A方式で紹介します。

ただし、在職証明書は発行義務がなく、退職証明書は発行義務が2年間と決まっているので、その期間をすぎた後も発行してくれるかどうかは会社次第になります。

そのため、発行を断られた場合、どのような目的で使用するのかをしっかりと説明し理解を求めるか、提出先に理由を説明し在職証明書の代わりになるものを尋ねるしかないでしょう。

保育園の申請などでは、在職証明書の代わりに就労証明書や就労状況申告書など勤務の実態がわかる資料を作成して提出します。

個人事業主やフリーランスに必要な就労の書類は自治体で異なるので詳細は、提出先に問い合わせてください。

派遣会社に登録しているだけで実際には、派遣先で就労していない場合には在職証明を発行してもらえない場合があるので、使用目的を伝えた上で派遣会社へ相談するといいでしょう。

その場合は、労働基準法で発行が義務付けられている「退職証明書」で代用できないか提出先に確認するといいでしょう。退職証明書は、在職証明書と内容はほとんど同じです。

ただし退職証明書は退職を証明する文書なので在職していることが必要な場合は当然意味がありませんので注意してください。

これは、在職証明書自体が特に法律で決まった名称ではないため、企業が独自にそれぞれの名称をつけているようです。