覚書は契約書の補完として用いられるものですが、その書き方や効果について理解していなければ適切に利用することは難しいでしょう。

本記事では、覚書のテンプレートを基準にその書き方やフォーマットについて説明します。このテンプレートはワードやエクセルで無料ダウンロード可能ですので、自身で覚書を作成する際のガイドラインとしてご利用ください。

覚書テンプレート(無料ダウンロード)

テンプレートはWord版とExcel版をご用意しています。レイアウトは同一ですので、編集環境に合わせてお選びください。PDFでの配布は、Word/Excelからの書き出してください。

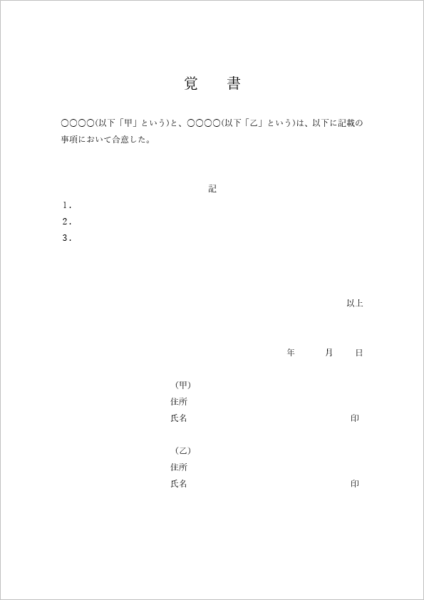

個人向け

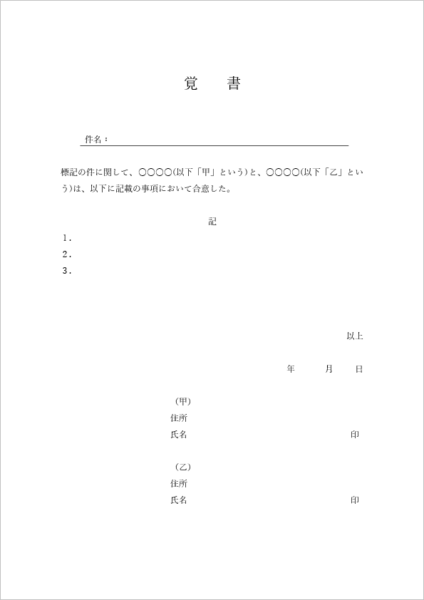

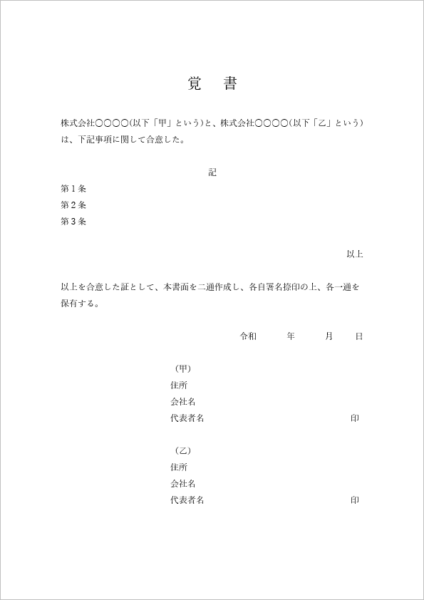

法人向け

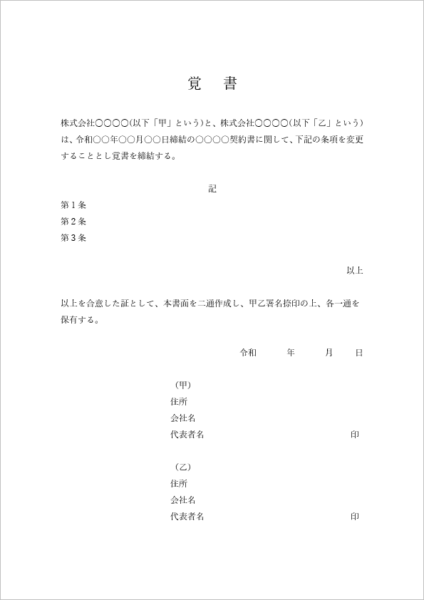

法人向け(既存契約の変更合意用)

テンプレートの使い方と作成手順

1. ダウンロードと初期確認

ひな形を開き、条項見出し、甲乙表記、日付、署名捺印欄、作成通数、保存方法の記載を確認します。

2. 必要事項の記入

当事者名、契約の前提、合意事項(第1条〜)、効力発生日、有効期間、変更/解除、守秘義務、反社会的勢力排除、個人情報、損害賠償、準拠法・管轄、電子契約可否などを追記します。

3. レビューと差戻し

取引先とドラフトを共有し、差分は赤字修正やコメントで管理します。決定版は版数や日付をファイル名に残します。

4. PDF出力と保管

最終合意後はPDF化し、紙原本(押印あり)または電子契約サービスの完了証明と併せて保管します。

覚書とは(効力・契約書との関係)

覚書は、約束したい事柄について当事者同士が合意した事実を証明する文書です。

タイトルが「覚書」「契約書」「合意書」のいずれであっても、合意の実体があれば効力は同等に評価されます。契約書に書き切れない詳細や変更点を補完する目的で使われることが多いです。

覚書の基本フォーマットと条項例

作成日

前文(当事者の特定、定義)

本文(合意事項:第1条〜)

後文(作成通数、保有方法)

当事者双方の署名・捺印

シンプルな雛形イメージ

〇〇〇〇(以下「甲」という)と〇〇〇〇(以下「乙」という)は、下記のとおり合意します。

第1条(合意事項)

第2条(有効期間)

第3条(変更および解除)

第4条(守秘義務)

第5条(反社会的勢力の排除)

第6条(損害賠償)

第7条(準拠法・管轄)

本書は二通作成し、甲乙各一通を保有します。

甲 住所

役職

氏名 印

乙 住所

役職

氏名 印

条項の書き方のコツ

- 定義は最初に置き、用語ぶれを防ぎます。

- 期間や効力発生日は具体の日付で明確にします。

- 解除や変更は書面合意/電子合意の方式まで規定します。

- 秘密情報の範囲、目的外利用禁止、返却/廃棄を入れます。

- 準拠法と専属的合意管轄を記載します。

印紙は必要か(判定の考え方)

印紙税は文書の名称ではなく内容で判断します。課税文書に該当する取引内容を証明する場合は、契約書名でなくても課税対象になることがあります。最新の区分や非課税規定は国税庁の公表情報をご確認ください。

- 課税物件表に該当するか

- 当事者間の課税事項を証明する目的か

- 非課税文書の規定に該当しないか

印紙が必要なのに貼付しない場合は過怠税が科されます。詳細は国税庁の案内をご参照ください。

契約書/念書との違いと使い分け

契約書と覚書

どちらも当事者の合意を文書化したもので、効力は同等です。覚書は既存契約の変更や補足に向いており、条項を限定して合意できる点が実務上の利点です。

念書と覚書

念書は一方当事者の約束を相手方に差し出す性質が強く、署名捺印も一者のみであることが一般的です。そのため、合意の双務性が明確な覚書や契約書に比べると、裁判実務上の評価が相対的に弱くなる場面があります。

作成時のチェックリスト

覚書を安全に運用するための最小限チェックです。ドラフト確定前に、次の5点を必ず確認してください。

- 甲乙の順番:

取引関係に配慮して決めます。一般的には顧客を甲、自社を乙にします。社内外の受け止め方を踏まえて、相手が不快に感じない並びにします。 - 条項の見出し:

合意事項は条項ごとに見出しを付け、内容をひと目で分かるようにします。例:第3条(有効期間)、第4条(変更および解除)、第5条(守秘義務)とします。 - 原契約とのひも付け:

どの条項を変更・追加するのかを原契約の条番号で明示します。例:「原契約第10条第2項を次のとおり改める」と記載します。 - 締結方法・通数・保管:

押印方式か電子署名か、作成通数、保管方法を明記します。電子契約の場合は完了証明やタイムスタンプの扱いも記載します。 - 版管理とPDF化:

ファイル名に版数と改定日を入れて管理します。例:MOU_v1.0_2025-08-25.docx とし、最終版はPDF化して改定履歴とともに保管します。

関連リンク

よくある質問(FAQ)

まとめ

覚書についての基本的な書き方やフォーマット、契約書や念書との違いなどを解説しました。

重要なことは、覚書というと少し軽い約束事という意味でとらえられがちですが、契約書と同じように双方が約束したことに関しては同様に効力を発揮するということです。

「覚書だから」と安易に考えずに、契約と考えて慎重に扱うようにしてください。