合意書は、契約解除・退職・金銭支払い・相続など幅広い場面で使用される文書です。

当サイトのビジネス文書専門チームは、法務・総務実務で数百件以上の合意書を作成・レビューしてきました。その経験をもとに、実務で使える無料テンプレート(Word)と、書き方の要点・法的効力・注意点をわかりやすく整理しました。

合意書テンプレート一覧(無料ダウンロード)

目的別にそのまま使える合意書テンプレートを用意。すべてWord(.docx)で編集可能です。

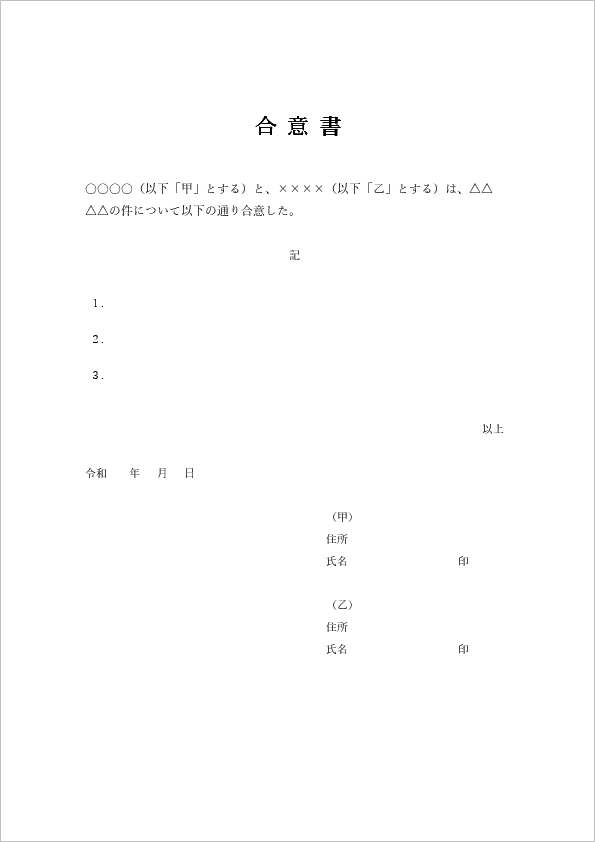

一般的な合意書

一般的に使われる例文なしの合意書テンプレートです。合意書に必要な項目を記載してあるので、内容を埋めていけば合意書が完成します。

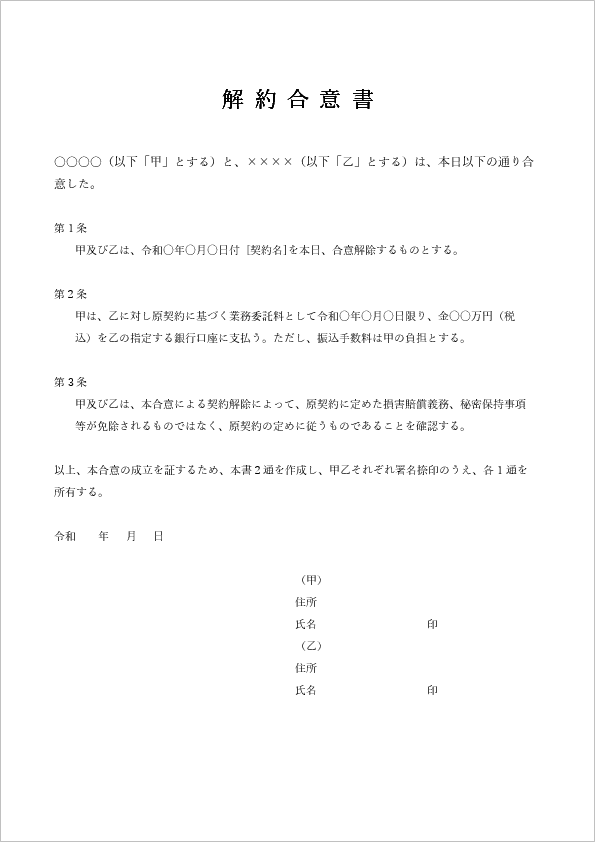

解約合意書

業務委託・取引基本契約などを円満に解除する際の合意書。未払金の処理や引継条件を明記します。

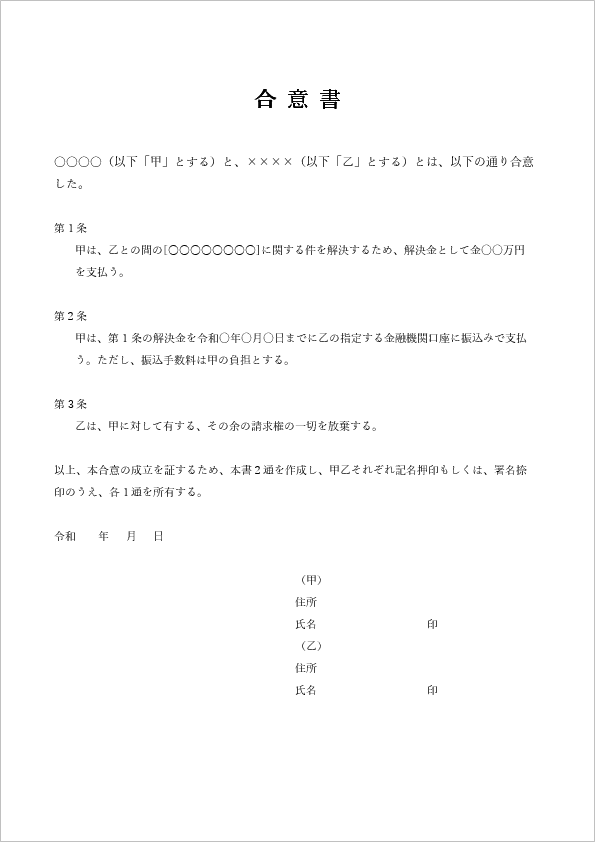

金銭を伴う合意書

解決金の支払い・支払期日・請求権放棄を明確化することで、後日の紛争を防止します。

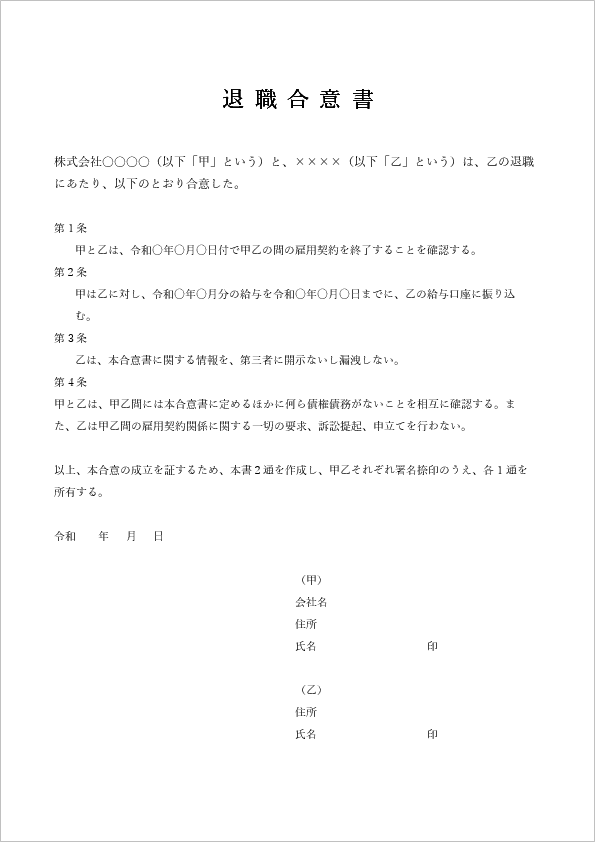

退職合意書

退職時に雇用契約を終了するための合意書です。終了条件、給与・有休精算、競業・守秘、権利義務の不存在確認などを整理します。

合意書とは?契約書・覚書・示談書との違い

合意書は、当事者間で取り決めた内容を記録する文書です。契約解除、退職、相続、離婚、立退き、金銭支払いなど用途は広範です。契約書・覚書・示談書と似ていますが、補足的・簡潔な取り決めで用いられることが多く、適切なタイトルと本文の整合性が重要です。

合意書のフォーマット(ひな形サンプル)

以下の必須情報を満たせば法定書式の定めはありません。

- 合意内容(例:契約解除条件、金額・期日、退職条件等)

- 作成年月日

- 当事者の住所・氏名・署名押印(双方)

〇〇〇〇(以下「甲」とする)と××××(以下「乙」とする)は、△△△△の件について以下の通り合意した。

令和〇年〇月〇日

合意書の効力と法的拘束力

合意書は契約書と同等の法的拘束力を持ち、裁判等で証拠資料として機能します。ただし、合意書さえあれば資産の差し押さえや強制執行などができるということはありません。

合意書の書き方と実務上の注意点

合意書は法律で書式が決まっているわけではありませんが、後日のトラブル防止や裁判での証拠能力を持たせるために、次のポイントを押さえて作成することが重要です。

-

双方署名押印のうえ原本を各1通ずつ保管

甲乙双方が署名・押印した原本を同じ内容で2通作成し、それぞれが1通ずつ所持します。改ざん防止のため割印(契印)を推奨します。片方だけが持つ形だと証拠力が弱まる恐れがあります。 -

曖昧表現を避け、金額・期日・範囲・責任分担を明確にする

「できる限り」「速やかに」など抽象的な言葉はトラブルの原因になります。金額は具体的に数値で、支払期日は年月日まで特定し、業務範囲や責任の所在を明確に記載します。 -

紛争終結条項(清算条項)を入れる

「本合意書に定めるほか、当事者は相手方に対して一切の請求をしない」などの条項を入れておくことで、合意後に追加の請求や紛争が持ち上がるリスクを防げます。加えて、秘密保持条項や、トラブルが発生した場合の準拠法・合意管轄裁判所を記載しておくと安心です。 -

印紙税の対象に注意

合意書の内容が契約書の範疇に入る場合、印紙税が課税される可能性があります。例えば金銭の支払や請負契約の解除を伴う場合などです。印紙を貼付しないと税務署から指摘を受ける可能性があるため、内容に応じて確認してください。 -

将来的な証拠力を意識

裁判で提出する可能性を考慮し、作成年月日・署名捺印・合意事項の具体的記載を欠かさないようにします。場合によっては公証役場で公正証書化することで、強制執行力を持たせることもできます。

活用シーンと条項例

合意書はさまざまな場面で利用されます。状況に応じて必要な条項を入れておくことで、後日の誤解や紛争を防ぐことができます。以下は代表的な活用シーンと盛り込むべき条項の例です。

-

契約解除・合意解約

契約を終了する際に用います。解除日を明記し、未払い代金や保証の解除、物品の返還方法などを取り決めます。サンプル条文:

甲および乙は、令和〇年〇月〇日をもって本契約を合意解除し、甲は乙に対し未払金〇円を同日までに支払うものとする。 -

退職合意

雇用契約を終了するときに使用。退職日や賃金精算のほか、有休消化の取り扱い、退職後の競業避止義務や守秘義務について明確にしておきます。サンプル条文:

乙は令和〇年〇月〇日をもって退職し、甲は乙に対して未払給与および退職金を同日までに支払う。乙は退職後、甲の営業秘密を第三者に漏らしてはならない。 -

金銭支払い

トラブルの解決金や債務整理の合意に活用。金額・支払期日を具体的に記載し、遅延損害金や「今後請求しない」旨の清算条項を入れておくと安心です。サンプル条文:

甲は乙に対し、解決金として金〇〇円を令和〇年〇月〇日までに指定口座へ振込むものとし、本件に関し甲乙間にその他一切の請求権がないことを確認する。 -

示談・トラブル解決

事故や紛争の終結に用います。損害の範囲、支払う謝金、広報対応の方法、再発防止の取り組みなどを記載すると、後日の争いを防ぐことができます。サンプル条文:

乙は甲に対し、本件事故に関する損害賠償として金〇〇円を支払う。甲乙は、本件に関し今後いかなる請求もしないことを相互に確認する。

よくある質問(FAQ)