パレート図は、どう分析して何を改善させることができるのか、いまいちよくわからないですよね。

今回は、製造・サービス現場の不良低減やクレーム分析を支援してきた文書/分析チームが、パレート図と累積比率の本質と使い方を解説。

Excelでの作成手順、改善優先度の決め方、80/20の落とし穴まで、会議資料や報告書でそのまま使える形でまとめました。

パレート図とは|棒グラフ+累積比率で「効く施策」を特定

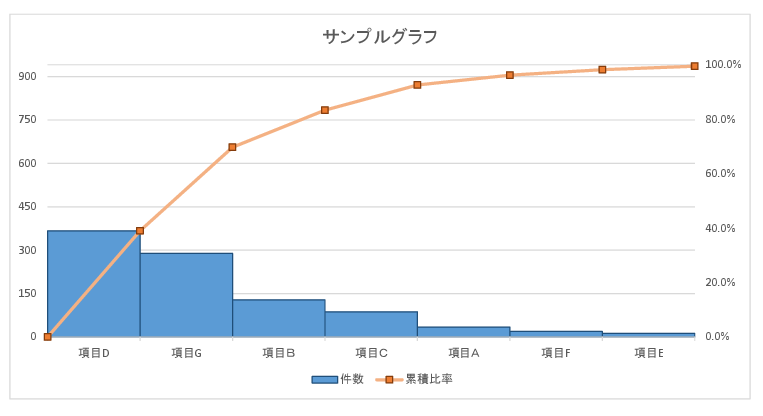

パレート図とは、長い順に並べた棒グラフと折れ線グラフを複合させた図(グラフ)です。棒グラフは、項目ごとの数値、折れ線グラフは各項目の累積比率を表します。

- 棒グラフ:

項目別の件数・金額・頻度 - 折れ線:

累積比率(全体に対して、上位から何%をカバーできるか) - 目的:

影響が大きい少数項目を素早く特定し、改善の優先順位を決める

パレート図を作成することによって、何が大きな問題になっているのか?それを改善することでどのぐらい問題が収束するのかが一目でわかります。パレートの法則により、上位の問題を改善することで問題の多くを収束させることができます。

問題が多くあっても上位20%の原因を改善することで、問題全体の80%を解決することができるという考え方。

累積比率とは|パレート図で重要な指標

累積比率とは、項目ごとのデータ数を大きい順に並べ、上から順に合計(累積)した値を、全体の合計値で割って求める割合のことです。

パレート図では、この累積比率を折れ線グラフとして描画し、どの項目まで対策すれば全体の何%を改善できるかを視覚的に把握できます。

この指標を使うことで、品質不良の原因分析やクレーム分析、売上構成の見直しなど、改善すべき優先項目を効率的に特定できます。

パレート図の見方|改善すべき項目を素早く特定

パレート図は製造業の不良分析でよく使われますが、応用範囲は広く、飲食店の売上構成分析によるメニューの最適化や、商品のクレーム削減にも活用できます。

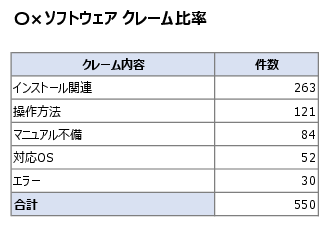

ここでは、あるソフトウェア企業が顧客満足度を高めるために、電話サポートで多発しているクレームを分析した例をもとに、パレート図の見方を説明します。

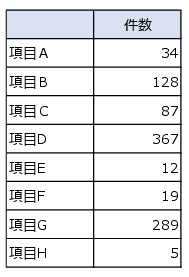

1. 元データの集計

まず、サポートに寄せられたクレーム件数をExcelで一覧化します。

この表から件数の多い項目はわかりますが、「どこを改善すれば最も効果があるか」は判断しづらい状態です。

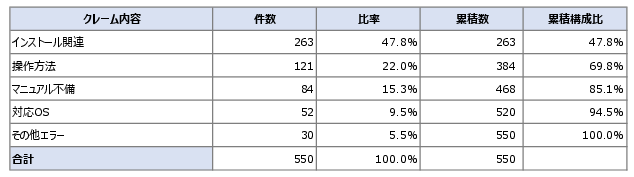

2. 比率・累積比率の追加

そこで、各項目の比率・累積数・累積比率を計算して追加します。

これにより、「インストール関連」の改善で全体の約半数のクレームを減らせることがわかります。

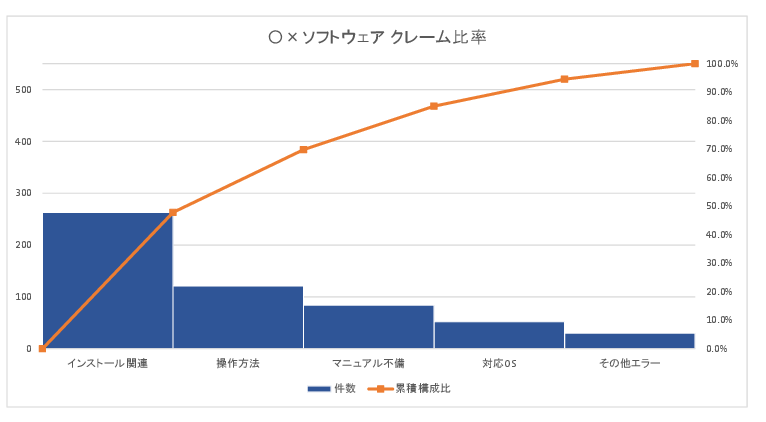

3. グラフ化して可視化

ただし、表形式では瞬時に判断しにくいため、パレート図として可視化します。

グラフ化すると、インストール関連が突出していることが一目でわかります。 累積比率を見ると、残りの項目を修正しても改善効果は限定的であることも明確です。

4. 分析結果をもとに方針決定

この分析を踏まえ、会社は「インストール関連の修正を最優先し、その後は機能改善へシフト」という方針を決定しました。

パレート図の作成方法|Excelでできる基本手順

パレート図は、項目別データを整理し、累積比率を計算して可視化することで、改善の優先順位を明確にできます。以下の手順で作成します。

1. 項目とデータ内容を決める

目的に応じて分析項目を設定します。

例)不良率分析:作業工程/不良数、売上比率分析:商品名/売上金額

2. 分析期間を設定

期間は状況が変わらない範囲で区切ります。1〜3か月単位がおすすめです。長すぎるとデータが混在して正確な分析ができません。

3. 項目ごとのデータを集計

各項目の件数や金額を集計し、Excel表に記録します。 この段階では比率や累積比率はまだ計算しません。

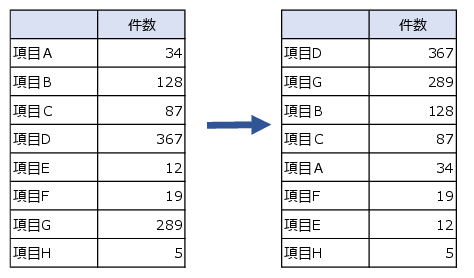

4. 数値を降順に並べ替える

パレート図では値の大きい順に並べるのが基本ルールです。 Excelの並べ替え機能で降順ソートします。

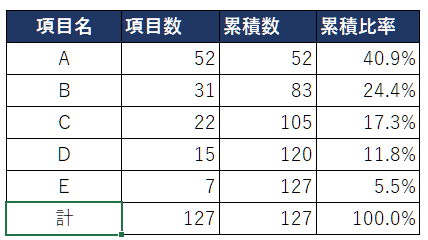

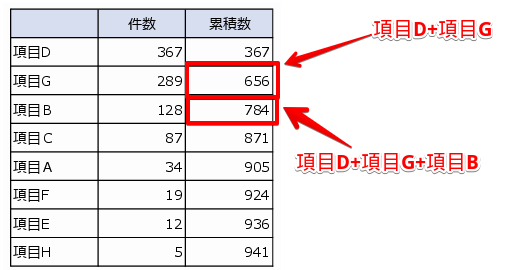

5. 累積数を計算

上位から順に件数を足し合わせて累積数を求めます。

例)項目D=367件、項目G=367+289=656件

項目Dの累積数は件数がそのままで 367

項目Gの累積数は、項目D+項目G で656

項目Bの累積数は、項目D+項目G+項目Bで784

...

と最後まで累積数を作成します。

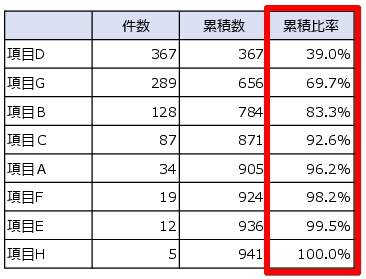

6. 累積比率を計算

累積数を合計値で割り、累積比率(%)を求めます。 Excelの書式設定でパーセンテージ表示にすると見やすくなります。

7. 複合グラフを作成

件数(棒グラフ)と累積比率(折れ線グラフ・第2軸)を組み合わせてパレート図を作成します。Excelの複合グラフ機能で簡単に作成できます。

8. グラフに詳細情報を追加

プレゼンや報告書用には、以下を明記すると説得力が高まります。

- データ取得期間

- 記録者

- グラフタイトル

- 作成目的

成果が出る設計と運用のコツ

80/20の落とし穴

- 常に「20%で80%をカバー」ではない。データ分布に依存するため、70/30や60/40になるケースも多い

- 母集団が小さいと偏りが出やすい。サンプルサイズを確保

データ収集の注意

- 期間は状況が変わらない範囲で固定(例:直近1~3か月)

- 分類基準を事前合意(重複カウントや曖昧分類を禁止)

意思決定に効く可視化

- 80%目標線、上位n件の色分け、注釈(原因・対策案)

- 前月差、前期比、改善後比較のスモールマルチプル化

よくある失敗と回避策

- 降順に並んでいない

→ まず必ず降順ソート - 累積比率が100%で終わらない

→ 合計参照範囲の固定漏れ - 分類が粗すぎ/細かすぎ

→ 意思決定に必要な粒度へ再設計 - 対策の実行可能性を無視

→ 効果×難易度で優先順位を再評価

用途別の活用例

品質不良の要因別件数

売上・利益の構成分析

クレーム・問い合わせの類型

よくある質問(FAQ)

まとめ

パレート図とは、一定の期間にある事象のデータを取り、数値の多さ順に並べた棒グラフと累積比率を表示した折れ線グラフを複合させたグラフです。

このグラフを見ることによって、項目の構成比率がどうなっているのかが一目でわかります。

そのため、どこまでの項目まで改善(施策)を行えば、全体の中のどの程度の効果がでるのかを分析することが可能になります。

是非、社内の問題の改善に役立ててみてください。