ビジネス文書専門チームの実務経験をもとに、裁判所・役所・保育園・ハローワークなどで使える申立書テンプレートを用途別にご用意しました。

過去に数百件以上の申立書作成をサポートしてきた経験から、提出先に通りやすい書き方や構成ポイントを解説します。

この記事では、Word・PDF形式のテンプレートを無料でダウンロードでき、記入例も掲載。初めて作成する方や、自作する必要がある方でも安心して利用できます。

申立書とは|意味と使い方

申立書(もうしたてしょ)とは、自分の要望や異議(意見や反論)を、正式な文書として提出するための書類です。口頭ではなく文章で記録を残すことで、事実や主張を正確に伝え、後日の証拠としても利用できます。

申立書が必要になる場面は、法律や行政の手続きだけでなく、日常生活や職場でも幅広く存在します。たとえば、次のようなケースがあります。

- 裁判や調停での申立(離婚調停や金銭トラブル解決など)

- 保育園への入園許可を求める申請

- 退職理由の訂正(自己都合から会社都合への変更申立など)

- 扶養認定の申請(健康保険や税務上の扶養に関する手続き)

申立書テンプレートの書式と必須項目

申立書の書式やフォーマットは、提出先の機関や申立内容によって異なります。多くの場合、役所・裁判所・会社の公式サイトで専用様式が提供されており、WordやPDF形式でダウンロードできます。

もし提出先に様式がない場合は、自作で作成する必要があります。その際は、住所・氏名・日付・申立内容といった基本情報を必ず盛り込み、相手が内容を正確に理解できるよう簡潔かつ具体的に記載することが重要です。

申立書テンプレートの記入例と書き方

専用様式がない場合は、以下の項目を最低限記載します。

- 申立人の住所または所属

- 申立人の氏名(押印)

- 申立日(提出日)

- 申立の内容(理由と背景)

住所または所属

個人の場合は住所、会社提出の場合は所属部署を記載します。

氏名と押印

氏名は自署が望ましく、押印を求められる場合があります。

申立日

作成日ではなく提出日を記入します。

申立の内容

事実を簡潔かつ正確に記載します。短すぎると意図が伝わらず、長すぎると冗長になります。

申立書テンプレート一覧|無料ダウンロード(Word・PDF)

Word版・PDF版を用意しています。手書き記入はPDF版、PC入力はWord版が便利です。

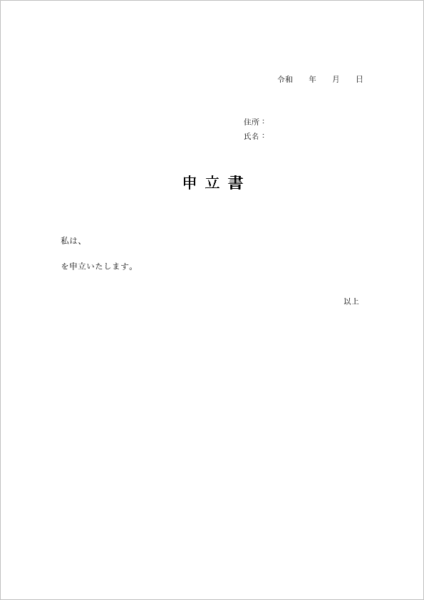

汎用申立書テンプレート【裁判所・役所対応】

自作での申立書を求められたときに、最低限の内容を記載した文例です。住所や氏名、申立ての内容を記載します。必要であれば、文例を修正して不足箇所を作成してもいいでしょう。

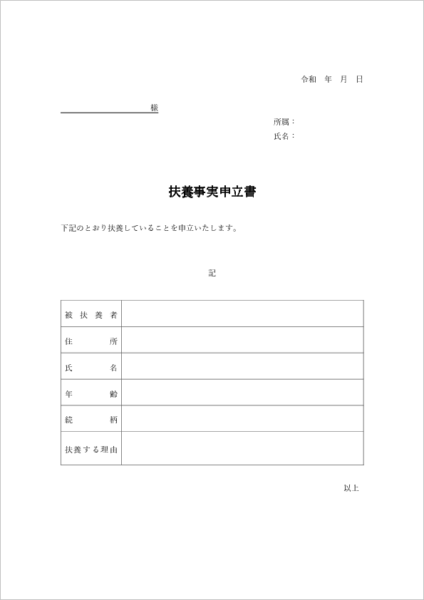

扶養事実申立書テンプレート【健康保険・税務対応】

結婚や養子縁組などで扶養家族が増える場合の「扶養事実申立書」のサンプルテンプレートです。会社に提出する想定なので、所属と氏名を記載するようになっています。

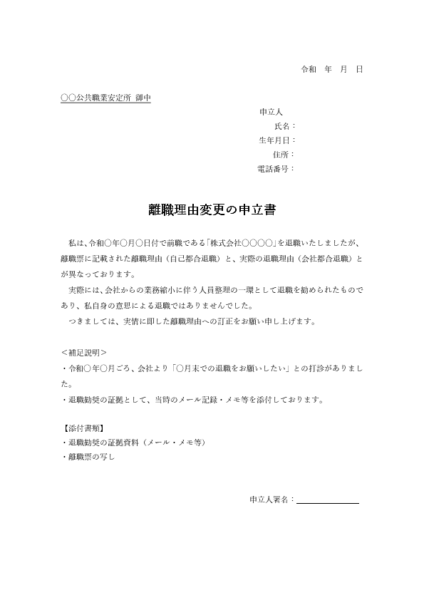

ハローワーク退職理由変更申立書テンプレート【会社都合・自己都合の訂正申立】

雇用保険手続きで「自己都合退職」から「会社都合退職」へ訂正を申請する場合の申立書テンプレートです。退職理由や訂正経緯について時系列で説明できる専用フォーマットで、ハローワークへ提出することを想定しています。

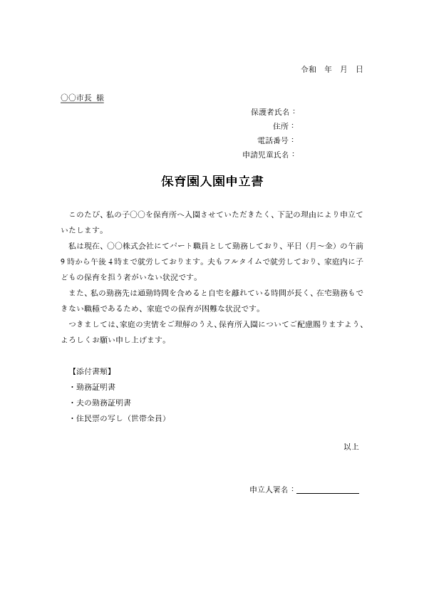

保育園入園申立書テンプレート【就労・家庭事情対応】

就労・求職活動・家庭の事情で保育園入園が必要な場合に提出できる申立書テンプレートです。入園理由、家庭状況、就労予定日などを具体的かつ簡潔に記載し、市区町村や保育園の申請書に添付できます。

用途別申立書の書き方・例文

申立書は、申立をする先によって内容が異なります。以下では、相手別に申立の例文を紹介します。

裁判所向け申立書の記載例

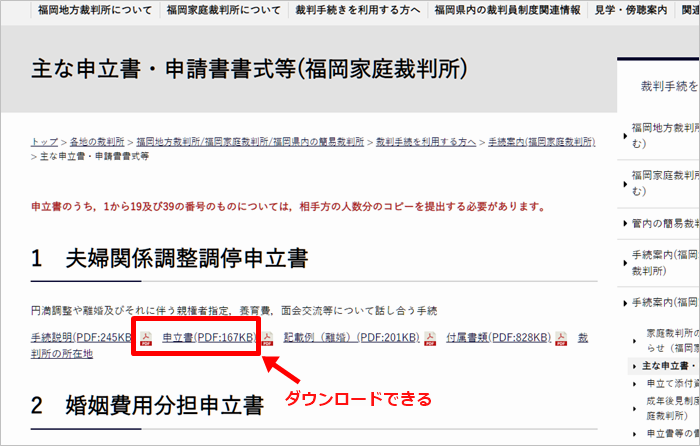

裁判所に提出する申立書は、事実関係と申立理由を正確かつ簡潔に記載することが求められます。形式や書式は裁判所ごとに異なるため、事前に裁判所の公式サイトや窓口で配布されている書式を入手するのが基本です。

一般的には、以下の項目を盛り込みます。

- 事件名・事件番号(既に事件が係属している場合)

- 申立人と相手方の氏名・住所

- 申立の目的(例:調停の申立、差押えの取消し等)

- 申立理由(背景となる事実・経緯・証拠の概要)

- 添付資料一覧(証拠書類、関連資料など)

- 提出日と署名・押印

ポイントは、感情的な表現を避け、事実を時系列で整理し、証拠や添付資料と対応させることです。また、証拠の有無や根拠を明示することで、申立内容の説得力が高まります。

例文:

令和〇年〇月〇日

〇〇地方裁判所 民事第〇部 御中申立人:〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3

氏名:山田 太郎 ㊞事件名:貸金返還請求事件

事件番号:(令和〇年(ワ)第〇〇号)申立内容:被告が〇年〇月〇日に締結した金銭消費貸借契約に基づく返済を行わないため、強制執行の申立を行う。

申立理由:被告は契約に基づき〇年〇月〇日までに金〇〇円を返済する義務があったが、期日を過ぎても支払いがない。これまで催告書を送付したが応答がなく、返済の見込みがないため、強制執行を申立てる。

※裁判所によっては、記載例やフォーマットを公式サイトで公開している場合がありますので、必ず確認してから作成しましょう。

保育園入園申立書の記入例

保育園入園用の申立書は、入園が必要な理由と家庭の状況を明確に説明することが大切です。自治体や保育園によっては独自の様式があり、申立欄が設けられている場合もあります。

そのため、まずは市区町村役所や保育園の募集要項を確認しましょう。

自作する場合や自由記載欄がある場合は、以下の情報を盛り込むと効果的です。

- 申立人の氏名・住所・連絡先

- 子どもの氏名・生年月日

- 入園を希望する理由(例:就労、求職活動、介護など)

- 家庭状況(同居家族の有無、祖父母の居住地、預け先の有無)

- 入園後の予定(就職開始予定日や復職予定日)

- 提出日と署名

ポイントは、具体的な状況を簡潔に書くことです。「大変だから」ではなく、「祖父母は遠方に住んでおり送迎が困難」「配偶者は長時間勤務で保育ができない」など、事実ベースの説明が説得力を高めます。

例文:

令和〇年〇月〇日

〇〇市役所 保育課 御中申立人:〇〇市〇〇町1-2-3

氏名:山田 花子

子ども氏名:山田 太郎(令和〇年〇月〇日生)申立内容:現在、求職活動中ですが、祖父母は県外に住んでおり、子どもを預ける先がありません。保育園への入園が決まり次第、速やかに就職活動を再開し、〇月からの勤務開始を予定しています。安定した就労のため、入園許可をお願い申し上げます。

保育園入園申立書は、家庭状況や就労予定が具体的にわかることが重要です。提出前に誤字脱字や日付の間違いがないかを必ず確認しましょう。

ハローワーク退職理由訂正申立書の作成例

ハローワークに提出する退職理由訂正の申立書は、雇用保険の受給条件や給付日数に大きく影響する重要な書類です。

特に「自己都合退職」から「会社都合退職」への変更を求める場合は、事実関係を証拠とともに明確に示す必要があります。

書式はハローワークで用意されている場合がありますが、自作する際は以下の情報を必ず盛り込みましょう。

- 申立人の氏名・住所・電話番号

- 退職した会社名・所在地

- 退職日

- 現在の離職票に記載されている退職理由

- 訂正を求める退職理由(例:上司によるパワハラ・業務縮小による解雇など)

- 訂正を求める理由と経緯(時系列で事実を説明)

- 添付資料(退職届のコピー、やり取りの記録、診断書など)

- 提出日と署名

例文:

令和〇年〇月〇日

〇〇ハローワーク 御中申立人:〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3

氏名:山田 太郎 ㊞

退職日:令和〇年〇月〇日

前勤務先:株式会社〇〇(〇〇市〇〇町〇丁目〇番地)現在の退職理由:自己都合退職

訂正を求める退職理由:会社都合退職(業務縮小による人員整理)申立理由:私は令和〇年〇月〇日、業務縮小に伴い上司から退職勧奨を受け、やむなく退職しました。しかし離職票には「自己都合退職」と記載されています。退職勧奨の事実は、当日の会議議事録および退職勧奨通知書により確認できます。つきましては、離職票の退職理由を「会社都合退職」に訂正いただきたく申立いたします。

※ ハローワークへの申立は、提出期限が設けられている場合があります。離職票の内容に疑義がある場合は、早めに相談・申請を行いましょう。

扶養事実申立書の書き方・記入例

扶養事実申立書は、健康保険や税務上の扶養認定を受けるために、扶養の事実を証明するための書類です。

会社や健康保険組合、市区町村役場など提出先によって書式が異なるため、提出先で配布される様式を入手するのが基本です。

自作または自由記載欄に記入する場合は、次の項目を盛り込みましょう。

- 申立人(扶養者)の氏名・住所・所属

- 被扶養者の氏名・住所・生年月日

- 被扶養者との続柄(例:配偶者、子、親など)

- 扶養している理由(失業、病気、就労不能など具体的な事情)

- 扶養開始日または扶養期間

- 提出日と署名・押印

記載のポイントは、扶養する必要性を客観的に示すことです。たとえば、被扶養者が無収入であることや、生活費を全額負担している事実を具体的に書きます。また、退職証明書や収入証明などの添付資料を併せて提出すると、申立の信頼性が高まります。

例文:

令和〇年〇月〇日

株式会社〇〇 人事部 御中申立人:〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3

氏名:山田 太郎 ㊞被扶養者:山田 花子(昭和〇年〇月〇日生)

続柄:配偶者申立理由:被扶養者は令和〇年〇月〇日付で勤務先を退職し、現在は無収入です。今後就労予定がなく、生活費の全額を私が負担しております。よって、健康保険および税務上の扶養認定を申請いたします。

扶養事実申立書は、添付資料の有無が審査結果に大きく影響します。退職証明書、雇用保険受給資格者証、住民票など、求められた書類を忘れずに準備しましょう。

申立書作成の注意点

- 提出先の様式がある場合は必ず使用する

- 理由は事実を元に簡潔明瞭に記載する

- 添付資料(証拠・証明書)は漏れなく準備

申立書テンプレートQ&A・よくある質問

申立書テンプレート活用まとめ

申立書の読み方は「もうしたてしょ」で、裁判所や保育園の入園、ハローワークなどさまざまな場面で必要になることがあります。

通常は、様式が決まっているのでフォーマットの用紙がもらえたり、役所などのホームページ上でダウンロードできます。申立書の提出を求められた場合は、まずは専用の様式があるかどうか確認しましょう。

様式が決まっていない場合は、テンプレートを利用して必要な申立書に改変してください。