物品や現金などを預かった際に発行する預り証。領収書に似ていますが、預り証は後で物品を返す必要があります。

今回は、エクセル版の預り証の無料テンプレートを紹介します。

【実務経験コメント】

当サイトを運営するビジネス文書専門チームは、不動産取引や営業事務の現場で500件以上の預かり証を作成・確認してきました。 その経験をもとに、実務ですぐ使えるExcelフォーマットを無料公開し、書き方のポイントも解説します。

当サイトを運営するビジネス文書専門チームは、不動産取引や営業事務の現場で500件以上の預かり証を作成・確認してきました。 その経験をもとに、実務ですぐ使えるExcelフォーマットを無料公開し、書き方のポイントも解説します。

預かり証とは?

預かり証は、物品や現金などを一時的に預かったことを証明する書類です。領収書と異なり、所有権が移転していないことを示す証拠として重要な役割を持ちます。

預かり証が必要なケース

- 修理や保管で物品を一時的に預かる場合

(例:時計修理店が顧客の時計を預かる) - 契約時に手付金を一時的に受け取る場合

(例:不動産売買や賃貸契約) - 遺品や共有財産を一時的に管理する場合

(例:相続に伴う一時保管)

預かり証の法的効力

預かり証は、民法上の保管契約に基づく書類であり、法的にも効力を持ちます。 発行することで、以下の点が明確になります。

- 証拠力:

物品や金銭を確かに預かったという事実を証明 - 所有権の推定:

預かり証を持つことで、預けた側に所有権があると推定される - 返還請求権:

預けた側は、預かり証に基づき返還を正当に請求できる

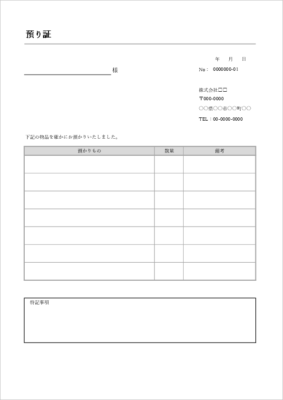

預り証テンプレート(無料DL)

以下では、預り証のExcelテンプレートを無料ダウンロードできます。

- 対応シーン:物品・現金・手付金の預かり

- 形式:Excel(編集自由)

- 印刷:A4サイズに最適化

物品の預り証

物品を預かる場合は、何の物品をいくつ預かったのかを表にしておきます。物品は具体的な名称で、種類の違うものは別の行にしておくとわかりやすくなります。

現金の預り証

現金を預かる場合は、いくら預かったかを書く欄が必要です。また、なんの名目か書いておくことでお互いに認識を共有することができます。

預かり証の書き方と必須項目

預かり証には決まった形式はありませんが、必要な項目を明確に記載することでトラブルを防げます。 一般的に、以下の項目を盛り込むのが基本です。

- 日付:

預かった年月日を記載 - 預けた側の情報:

氏名・住所・連絡先 - 預かった側の情報:

氏名・住所・連絡先 - 預かった物・金額:

物品名・数量・状態、または金額(数字+漢数字) - 返却期限:

必要に応じて具体的な日付を記入 - 署名・捺印:

双方の署名または押印を入れる

署名・捺印の必要性

署名や実印を入れることで、内容の同意と改ざん防止を担保できます。

- 署名または捺印はb>原本に必ず記載

- 可能であれば認印よりも実印を使用

保管方法

作成した預かり証は紛失・破損を防ぐために大切に保管しましょう。

- 複写を作成し、原本と控えを分けて保管

- ファイルやフォルダに綴じて整理

- 紛失した場合は速やかに再発行、または警察へ届け出

よくある質問

預かり証と領収書の違いは何ですか?

領収書は「代金を受け取った証明」で所有権が移転しますが、預かり証は「一時的に預かった証明」であり、返却を前提とする点が異なります。

預かり証には印鑑が必要ですか?

法律で必須ではありませんが、署名や押印を入れることで証拠力が高まります。実務では署名+実印が望ましいです。

預かり証は手書きでも有効ですか?

はい、手書きでも法的効力はあります。ただし、Excelなどで作成したテンプレートを使うと記載漏れを防げるためおすすめです。

預かり証は何部作成すればよいですか?

基本的には2部(預けた側・預かった側それぞれ)を作成し、双方で保管するとトラブル防止になります。

預かり証はどのくらいの期間保管すべきですか?

保管期間に明確な法律の規定はありませんが、返却完了から最低5年間は保管しておくのが安心です。

まとめ:預かり証で安心な取引を

預かり証は、取引や契約の信頼性を高め、トラブル防止に欠かせない書類です。

正しいフォーマットを活用し、安心できるビジネスや取引を行いましょう。